※ハローライフでの募集は終了してますが、採用状況は各社に問合せください

DIDは1988年にドイツの哲学博士アンドレアス・ハイネッケ氏の発案によってスタートした。

その仕組みはいたってシンプル。参加者は8名ほどのグループになって、光を100%遮断した暗闇の中に入る。そこで視覚に障害を持つアテンドスタッフによるサポートを受けて、施設の中を探検する。暗闇の中に入れば、世間で言う「健常者」は、歩くこともままならなくなる。一方で視覚障害のあるスタッフは、難なく縦横無尽に行き来する。立場が一度に逆転してしまうのだ。

この体験から得られる気づきは衝撃的だ。

この体験から得られる気づきは衝撃的だ。

その感動の連鎖は世界中にインパクトを与え続け、現在世界30カ国、

約130都市で開催されている。

日本では1999年から短期イベントとして開催、2009年からは東京で常設展がスタート。

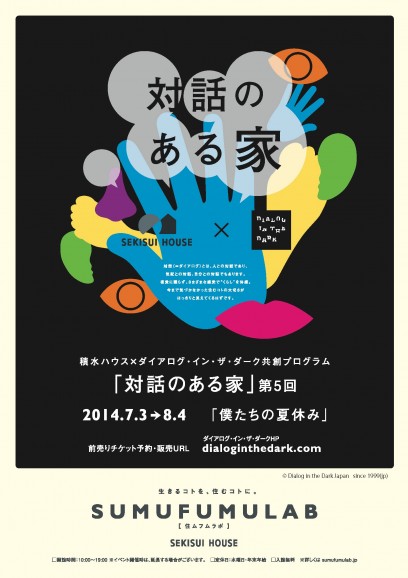

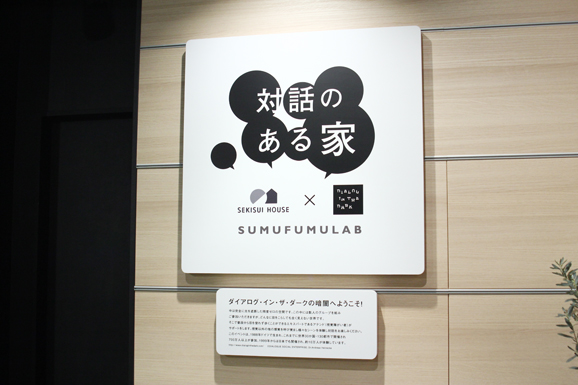

そして大阪では2013年4月からグランフロント大阪、ナレッジキャピタル内で積水ハウスとの

共創プログラム「ダイアログ・イン・ザ・ダーク “対話のある家”」として開催されている。

これまで約13万人が体験するという、大人気のソーシャルエンターテイメントだ。

まずはDIDを体験した様子をぜひシェアしたい。

会場は、積水ハウスの情報発信・研修開発拠点の「住ムフムラボ」の一角。

DIDのプログラムは1日5ユニットあり、各70分。

1ユニットの定員が6人と少人数で行われ、参加は予約制となっている。

はじめに受付をすませ、手荷物をロッカーに預ける。

はじめに受付をすませ、手荷物をロッカーに預ける。

完全に暗闇の状態を保つため、途中からの参加はできない。参加者は時間厳守だ。

開始時刻が近づいてくると、コンシェルジュから館内での簡単な注意事項の説明を受ける。

「純度100%の暗闇で、70分も過ごすなんてはじめて!」

ワクワクとドキドキが入り交じる不思議な気持ちで、早くも気はそぞろ。

時間となり、コンシェルジュの方の合図とともに、さあ、いざ中へ…。

とはいっても、いきなり暗闇に放り込まれるのではない。

施設の中に入ると、まずは通常よりも薄暗くした部屋の中で、視覚障害を持つアテンドスタッフの谷口真大さんが待っていた。ここで視覚障害者が外を歩くときに使っている白杖を手渡され、

その使用方法と、暗闇を安全に歩くための簡単なルールを聞く。

谷口さんは言う。

谷口さんは言う。

「ではみなさん、はじめて出会った方も一緒になって、ひとつの家族になったつもりで中に入ってみましょう」。

そう、私たちは誰もかつて体験したことのない暗闇に白杖一本で立ち向かう仲間なのだ。

「とは言っても・・・」と谷口さんはつけ加えた。

「はじめて会った人もいますから、自己紹介をしましょう。

僕のことは『ぐっち』と呼んで下さい」。

ていねいできちんとした話し方と、かわいらしいニックネームとのギャップ。

空気がふわっとゆるんで、全員の緊張が少しずつほどけていくのがわかる。

参加者はみな、順番に呼ばれたい名前を口にする。

不思議と、いつもよりおしゃべりになっている。

空気があたたまったら、いよいよ暗闇ツアーのはじまり、はじまり。

ところで、暗闇の中での最も大切なルールは「声を出し合うこと」だ。

少しずつ調光が落とされ、いざ闇の中へ進むと、そのルールの意味がよくわかる。

「怖い!たったの一歩も踏み出せない」。

怖さのあまり、普段意識せずに元気よく踏み出しているはずの一歩がなかなか出ない。

それでも、アテンドしてくれる谷口さんの声にしたがって、順番に少しずつ前に進む。

白杖を駆使しながら、あるいは壁をつたいながら、自分の周囲にある物体との距離をはかり、

そこに何があるかを感じようとする。

「あ、ここに段差があるよ!気をつけて」と、一緒に進むメンバーが声を掛けてくれる。

「あ、本当だ。気をつけて!」と自分もおのずと声を出している。

自分がとことん困る状況におちいれば、自然と人は助け合うのかもしれない。

目を伏せることでたちあらわれる、人と、人とのつながりや、

ぬくもりがつくり出す世界が見えるようだ。

もちろん人によって、感じ方は十人十色だろう。

もちろん人によって、感じ方は十人十色だろう。

でもこれを書く私は、DIDを体験してから街の見え方がすっかり変わってしまった。

白杖を持って歩く人が、案外とても多いことにも気づいた。

病気などで後天的に視力が弱まってしまった人たちもいる。

私たちは、病気や事故をきっかけに、

ある日突然視覚を使わないで生活をする立場になることがありうる。

“障害”という二文字は、特別な誰かのための言葉ではなく、実はすぐとなりにもある。

「私は何も見えていなかったんだな」。

何日たってもショック状態が続いている。

これほどまでに人の意識を一瞬にして変えてしまうなんて、

もはや体験型のアートと呼びたくなる。

その衝撃的体験に心を揺さぶられ、

スタッフとして働くことになったという人も少なくない。

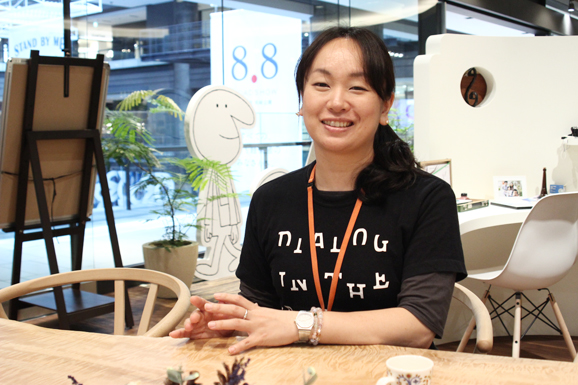

ダイアログ大阪運営責任者であり、コンシェルジュとして暗闇に入るまでの

アテンドを行う磯部祥子さんもそのひとりだ。

「灯りをつけておかないと眠れないくらい暗所恐怖症だ」と話す磯部さんが、

はじめてDIDを体験したのは2007年。

その一番の魅力は、やはり人と人とのつながり、なのだそう。

「はじめて中に入ったときは、知らない人たちとも声を掛け合ったりして、

「はじめて中に入ったときは、知らない人たちとも声を掛け合ったりして、

温かい雰囲気があって、不思議とちっとも怖くなかったんですよね」。

その後も毎年通おうと心に決め、実際に社員になるまで合計7回も体験した、という。

磯部さんの毎日は朝9時半に出社するところからスタート。

11時に最初のツアーが始まるまでに簡単な朝礼を終え、お客様を迎える清掃などの準備をする。いざお客様の姿が見えたら、荷物を預けるなどの案内を行う。

実際にツアーがスタートすると、磯部さんのように目の見えるアテンドスタッフは

アンケートの集計などの事務作業に入る。

最後のユニットが終了する18時すぎまで、ひたすらお客様を受け入れる。

こうしたアテンド業務以外にも、もうひとつ大切な仕事がある。

こうしたアテンド業務以外にも、もうひとつ大切な仕事がある。

それは季節ごとにテーマを設けて変わるプログラムの企画。

このプログラムの大きなシナリオはおもに東京にある本部で考えられるものの、

プログラムをさらにつくりあげていくのも磯部さんたち、コンシェルジュの仕事だ。

コンシェルジュは現在5名。うち女性が4名。年齢層は30歳前後が多い。

女性が多い職場ながらも「こんなにフラットな職場ってあるのかな、

というくらい雰囲気が良いんです」と磯部さんは笑いながら話してくれた。

“対話”がベースにあるからか、視覚に障害を持つアテンドスタッフ、磯部さんらコンシェルジュ、

さまざまな立場の人が、率直に意見を言える風通しのよい雰囲気があるのだろう。

磯部さんは言う。

磯部さんは言う。

「以前は医療事務の仕事をしていたんです。同じ接客業だけれど、DIDはお客様が体験する前と後で全然違う表情で出てこられる。その瞬間に立ち会うことが本当に楽しいし、

こんなふうにしたら楽しいよね、ってスタッフ同士で話をしているときも、

すべてがつながっている感じがあるんです。すごくライブ感があるのもいいですね」。

今日私を案内してくれた、アテンドスタッフの“ぐっち”こと谷口真大さんも、

DIDで働くきっかけとなったDIDの魅力をこう話す。

「暗闇に入る前と後では、同じメンバーとは思えないくらい、まったく違う雰囲気になって出て来られるんですよ。暗闇の中で初対面の人でもつながりが深くなって出てこられる。

そこにすごく心を動かされまして、ここで働きたいなと思うようになったんです」。

谷口さんは視覚を使わない(視覚に障害を持つ)、アテンドスタッフだ。

谷口さんは視覚を使わない(視覚に障害を持つ)、アテンドスタッフだ。

DIDとの出会いは大学3年生のとき、インターンとしてアテンドスタッフのサポートをしたことがきっかけだったと言う。

この仕事の好きなところは?と聞くと、

「そうですね」と、嬉しそうに言葉を探して答えてくれた。

まるで「好きなところがたくさんありすぎて困る」といった雰囲気だ。

「インターンをさせてもらった時に感じたのですが、お客様の発見と感動に直接触れ合える。

私もまるでお客さまの一人になったのと同じように時間を過ごせるんです。

たとえば他の事務仕事などではそれは感じることができなかったと思います。

そういう意味ではとてもユニークな仕事だと思います」。

視覚に障害を持つアテンドスタッフは全員で10名。男女比もほぼ半々。

勤務はシフト制で、勤務時間は10時〜19時まで。

通常は2人ペアになり、ローテーションを組みながら、1日全5回あるユニットの案内をこなす。

間に休憩を1時間はさむものの、連続でアテンドをこなすことも多いそうだ。

「体力的には疲れないのですか?」と質問すると、

谷口さんの隣に座っていたDID大阪統括責任者の筒猪和夫さんが、すかさず答えてくれた。

「ぐっちはね、アスリートなんですよ。

陸上の中距離と長距離を専門にしていて、今度のパラリンピックを目指しているんです。

毎日朝はトレーニングをしてからここへ来るんだよな?」

上司というよりは、まるで自分の息子の自慢をする父親のような雰囲気だ。

上司というよりは、まるで自分の息子の自慢をする父親のような雰囲気だ。

谷口さんは少し照れながらうなずく。「世界を目指す」という言葉に、

こちらがただただ驚いていると、「いやぁ、ぐっちに伴走する人も大変ですよ」

などと忌憚なく冗談も言う。

「この仕事のいちばん大変なところは何だろう?」ずばり聞いてみた。

「暗闇の中でもあまり声を出さない方もおられるので、

そういった方は楽しんでいるかな?と、毎回、一人ひとりのお客様の様子に気をくばるようにしているので、ひとつひとつのお声がけもすごく考えます。

DIDは定期的に変わるプログラムに応じて、中で体験して頂く内容も変わります。

例えば『ここではこうして下さい』とこちらが決めて、どんなお客様がいらしても、

同じことを体験して頂くのであれば、簡単だと思います。

でもそれではただのガイドになってしまう。

そうではなくて、ありとあらゆるケースを想定して、ひとつひとつのお声掛けも、

頭をひねって考えたり、スタッフの全員で考えて作り上げていくのがとても魅力的なんです。

まるで作品みたいな感じなんです」

対話をベースに、みんなでひとつの空間を作り上げる。

対話をベースに、みんなでひとつの空間を作り上げる。

それこそまさにDIDが目指しているところだ。

「DIDは、視覚障碍者に雇用を与えるためのものではないのです」と

DID代表の志村真介さんは言う。

「私たちが本当に目指しているのは、

社会にフラットな“対話の機会と場”を提供することなのです。

ここは視覚障碍者と一緒に、目が見える私たちもお互いに切磋琢磨しながら働く場なんです」。

そのためには、求める人材像も明確だ。志村さんは言う。

「DIDで一緒に働きたいと思う人は、どんな状況でも、諦めることなく、

少しでもいいパフォーマンスを出し続ける人。できない理由を人のせいにしてネガティブなことを言わない人ですね」。

DIDが今後目標にしていることは何なのか、最後に聞いてみた。

DIDが今後目標にしていることは何なのか、最後に聞いてみた。

「DIDが日本にはじめて上陸したのが1993年でしたが、その当時ですでにドイツでは

ソーシャルエンターテイメントが当たり前のものとして社会に受け入れられていました。

日本では2020年に東京オリンピック、そしてパラリンピックが開催されます。

それまでの6年間に、一人ひとりが持つ意識が、世界の標準に近づくためにも

DIDの活動を展開していきたいと思います。

本当の意味で多様性が生かされ、よりよい社会を創ることに貢献していくことが目標です」。

最後に、福祉という言葉を辞書でみてみよう。

第一義は「さいわい、幸福」とある。

しかしこの言葉は、いつの間にか社会的弱者に対するサポートという意味で使われることが多くなった。もしかしたら、それはマジョリティが社会のルールを一方的につくってしまったからではないだろうか?

だから今こそ、自分の心のうちを言葉にする必要がある。

福祉の理想の未来は、DIDが提供するフラットな対話の中にこそ、あるのかもしれない。

(取材・文/ヘメンディンガー綾 撮影/箭野美里 コーディネーター/喜多舞衣)

- 企業名・団体名

- ダイアログ・イン・ザ・ダーク

- 募集期間

- 2014年7月22日(火)〜2014年8月31日(日)〆切

それ以降の募集につきましては随時こちらのサイトにてお知らせさせていただきます。

- 募集業種

- アテンドスタッフ(視覚障害者)

・暗闇体験イベントの進行と体験者のサポート

・企画、商品開発など他社とのコラボレーション企画への参加

・その他、ダイアログ・イン・ザ・ダークが主催する事業への参加

- 雇用形態

- アルバイト (試用期間3ヶ月あり)

- 応募資格

- ・18歳以上

・視覚障害者であること

・ダイアログ・イン・ザ・ダークを体験したことがあること

- 勤務地

- ダイアログ・イン・ザ・ダーク大阪会場

(グランフロント ナレッジキャピタル

「対話のある家」内)

- 勤務時間

- 10:00~19:30までのシフト制

- 給与

- 時給870円(研修期間)

研修終了後950円

- 休日・休暇

- 火曜日、水曜日

- 待遇

- 交通費支給 (往復1500円/日まで実費支給)

- 採用予定人数

- 若干名

- 選考プロセス

- 1】本サイトより、必要事項をご記入の上エントリーください。

↓

2】確認後、全員の方に選考結果をご連絡(メール受信後5日以内)

↓

3】選考を通った方には、面談日程をご連絡

↓

4】面談の結果を全ての方にお知らせし、初期研修参加のご案内

↓

5】初期研修参加後、研修スタート

※研修期間が終了後、正規採用となります。

- 応募者への質問

- 以下を必ずご記入ください。

■職歴

■志望動機

■特技、自己PR

■自分の性格(長所・短所)

■人と関わるうえで大切にしていること

■勤務可能な日数、曜日

■視覚障害の程度

■失明に至った原因と時期(差し支えない範囲で構いません)

以下の質問にお答えください

1】ダイアログ・イン・ザ・ダーク(「対話のある家」)を体験してみての感想

2】ダイアログ・イン・ザ・ダークの志望動機

- WEBサイト

- info@dialoginthedark.com

- メッセージ

- ダイアログ・イン・ザ・ダークは現在、東京と大阪の2拠点で開催されています。 大阪会場は積水ハウスとの共創プロジェクトとして開催しています。 視覚に頼らずに行動できる方、体力がある方、ぜひご応募お待ちしています。

JOB Information

-

About HELLOlife

HELLOlifeについて -

Story

代表インタビュー