“日本一”と名のつくものは数あれど、降水量の多さで“雨のまち”と呼ばれ、

海山ともに豊かな自然を誇る三重県尾鷲市。

このまちで、“企業”ד学生”の化学変化を生み出すべく、日々東奔西走しているのが、

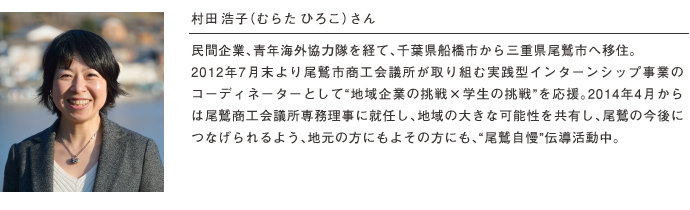

尾鷲商会議所・専務理事を務める村田浩子さんです。

次代のまちづくりを担う新しい秘訣を伺うと、その答えはまちに溢れる“人情”にありました。

世界遺産である山深い熊野古道。そこからまちを見下ろせば、

朝の光が差す漁港に、獲れたての魚がずらりと並んで、漁から戻ってきた漁師たちが

セリの準備中。その上をカモメたちが旋回し、海に向かってゆったりと飛んでいく。

そんな光景が広がるのは、三重県南部にある尾鷲市。

このちいさな港町が、今回の舞台です。

尾鷲に向かうには、大阪から出発して奈良、滋賀、三重と、いくつもの山あいを縫うように走り、

およそ3時間ほど。ようやく尾鷲方面で下りていくと、ぐっと視界が広くなり、

そこからさらに、こじんまりとしたまちの中を進んでいきます。

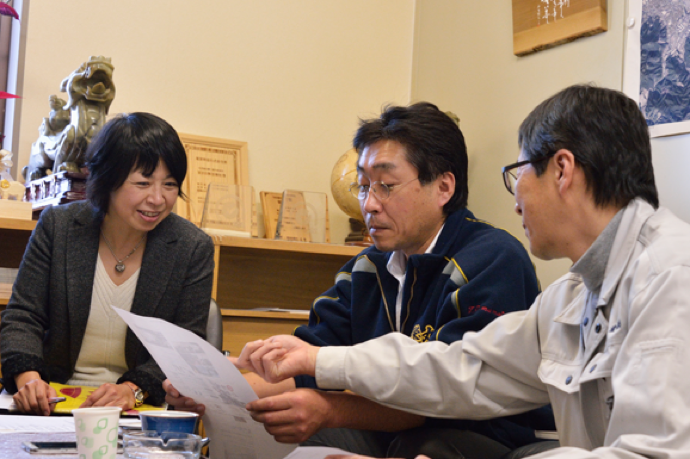

取材をお願いしている村田浩子さんとの待ち合わせ場所、尾鷲商工会議所に到着。

普段、なかなか足が向かない場所だけに、少し緊張の面持ちで待っていると・・・

「こんにちは!ようこそ、いらっしゃいました!」と出迎えてくれた、一人の女性。

「村田です。よろしくお願いします!」と、なんとも明るい笑顔でご挨拶してくださいました。

実は村田さんのこと、“専務理事”と聞いていたので

「きっとバリバリのキャリアウーマンで、もしかしたらちょっと怖そうな人かもしれない」

なんて勝手な先入観を持っていたんですが・・・、なんともいい意味で予想と反するお人柄(!)

自然体なのに人を惹きつけるパワーを持っている村田さんが、

“三重県初の女性専務理事”に選ばれた理由が、早くもちょっぴりわかった気がしました。

せっかくなので「尾鷲の見所を紹介してください!」という唐突なお願いにも快諾いただき、

「近くに九鬼(くき)というまちがあるので、そこに行ってみましょうか」ということで、

早速プチドライブの始まりです。

「みなさん、今日尾鷲に来られるの初めてですか?いいとこでしょ?

でもね、実は私も2年半前にはじめて尾鷲に来たんです。

それまで関東に住んでいたので、尾鷲のことなんて全然知らなかったんですよね(笑)

しかも、昔は地方に行きたい!とか島暮らししたい!とか、そんなことも全くなくて、

どちらかといえば、うーん・・・それはちょっと・・・て感じだったんです(笑)」

え、そうだったんですか?

“尾鷲のことなら私になんでも聞いてちょうだい!”だと思っていたばかりに、

思わずそんな言葉が口をついて出てしまいました。

「以前は、東京の民間企業で働いていたり、中米のベリーズで青年海外協力隊をしていたり。

だから、“自分の地元を意識する”っていうことが、あんまりなかったんですよね。

でも、海外協力隊になって現地の人たちと関わっていく中で、

ふと“日本だとどうなんだろう?自分の地元だとどうなんだろう?”って比較したときに、

“日本のことも地域のことも全然知らない”とはたしかに感じたんですけど・・・」

最近都会から地方への移住パターンとしてよく耳にするのは

「土地が好きだから」、「信頼できる人がいるから」など、背中を押してくれる決定打。

しかしどれも当てはまらないと言うんだから・・・

俄然、村田さんが尾鷲に来た理由に興味が出てきました。

「ちょうどリーマンショック後に帰国して、いざ仕事を探そうと思っていた時だったんですけど、

ある日、求人サイトを見ていたら、尾鷲市商工会議所の募集を目にしたんです。

その内容に何気なく目を通していたんですけど、読み終わった瞬間、

“あ!私、この仕事がしたい!”って強く思ったんですよね(笑)」

本当は“地域に興味がなかった”けど、この場所での“とある仕事”に惹かれたから、

“自然に尾鷲に来ちゃった”というこの流れ。

恋愛ドラマで言うならば、”見えない赤い糸があった”といわざるを得ない状況ですよね(笑)?

とすると、村田さんの心を揺り動かした “仕事”ってなんだったんでしょう?

「“長期実践型インターンシッププログラム”っていう事業です。

簡単に言うと、都市部の大学生が住み込みで尾鷲にどっぷりと浸かりながら、

地域の中小企業に1ヶ月以上入り込んで、企業が抱える課題を一緒に解決していく取り組みですね。

実は私、インターンといえば、“就職先の職場の雰囲気を知る”というイメージだったんですけど・・・

でも実際は、学生たちが就職先でもない企業に、自分の貴重な時間を使って無給で飛び込む、

しかも“自分に何ができるかわからないけれどとにかく目の前にあることにチャレンジしてみたい”

という真剣な想いのある若者がたくさんいるんだと知って、

その実現のために私も何らかの形で関わりたい!って思ったのがきっかけなんです」

なんでも、 “商工会議所”がこのようなコーディネートをするのは、全国で“初めて”とのこと。

たしかに、全国にはまちづくりのコーディネート組織は数あれど、NPO法人や民間団体が多い中で

“商工会議所”という立ち位置は、異彩を放つ存在のようにみえますが・・・

「なんで商工会議所がインターンコーディネート?って思ったでしょ?(笑)

これは学生が成長できるのはもちろんなんですけど、地域の企業さんの問題を一緒に解決していく

ということは、つまり経済団体として、地域社会全体の課題解決でもあるわけです。

しかも会議所は、企業のお財布事情も全部知ってるわけなので・・・

そう考えると、こんな“新しい経営支援の形”って、他にはないですよね?(笑)」と、

したり顔の村田さん。

聞くところによると、尾鷲には約900軒の会員事業所さんがあるそうで、

その全ての企業さんがインターンシップの受け入れ先になりうる(!)と考えると、

“地域との信頼関係の強さ”は、群を抜いていると言っても過言ではないですよね。

そんな経緯から始まった事業ですが、カットした間伐材にメッセージを書いてお風呂に浮かべる

「ありがとう風呂プロジェクト」や、DIY初心者のインターン生の体験が広告になった

「木もちe-デッキPRプロジェクト」など、学生視点での斬新なプロジェクトがいくつも立ち上がり、

尾鷲に新しい波が起きてきたといいます。

しかし、インターンシップは2ヶ月弱。

それが終われば、学生は尾鷲を去ってしまうという現状にぶつかった村田さん。

「だったら、地元の子どもたちに“尾鷲って素敵なまちだよ!”って伝えるほうが早いし、

そもそも、すごく重要なんじゃないか?って思うようになった」とおっしゃいます。

「尾鷲って高校がひとつしかないし、大学もないんです。

だから、卒業するとだいたいみんな外に出ちゃう。こりゃいかん!と思って、

高校の進路指導の先生に聞いてみると“地元には進路とか就職先ないからね”って言うわけです。

でも、企業さんを回っていると“地元の子を採用したいんだよね”って声をよく聞く。

もうね、それ聞いてびっくりしちゃったんですよ!

だって、地元には人を求めてる企業さんがいくつもあるのに、

先生や親が知らないばっかりに、子どもたちにはその情報が届かない。

だから“地元で働きたい”って思いつつも、

働く場所がないと思い込んで、まちの外に出ていく子がたくさんいるんです!」

決して誰かを責めるように話すわけではなく、だからといってこの状況を静観するでもなく、

「だから、私達は高校生に向けたインターンプログラムも始めたんです」と語る村田さん。

それは、奇しくも、縁もゆかりもない土地で、思考錯誤を繰り返しながら

地域の人や都会の学生たちとの関係性を築き上げてきた村田さんだからこそ、

自然に辿りついたひとつの答えなのかもしれないと、強く感じたのでした。

そんなお話を伺っているうちに、車はいつしか九鬼のまちに到着。

「ちょっと歩いてみません?尾鷲のまちって、“歩いてこそ”の場所なんです」と

いう村田さんの提案で、車を降りて、少し歩いてみることにしました。

海にずらりと並ぶ船からは、時折波が当たって「ポクッポクッ」という音が聞こえてきて、

家の軒先には、ピンと干されたサンマが陽の光を浴びてキラキラ光っている。

なんだか時間が止まったような景色に、自分の心もゆったりほどけていくのを感じます。

すると村田さん、「そういえばさっきのインターンの話の続きなんですけど」

と前置きしたうえで、村田さん曰く「尾鷲の最高の応援団」という、

ある企業さんのエピソードを聞かせてくださいました。

「『尾鷲物産』という、水産加工会社さんがあるんです。創業41年目を迎えるんですけど、

“とにかくなんでもやってみよう!”って言ってくださる社長さんで、

高校生のインターンも快く受け入れてくださったんです。

でも一方で、高校生にすれば・・・工場で魚の加工の仕事は “匂いのするやりたくない仕事”。

しかも年末の猛烈に忙しい時にアルバイトをするので、これを職業にしたら死んでしまう、と。

だから、実際の進路には結びつきにくい。

だったら、どうすれば“やってみたい仕事になるか”を、社員さんと大学生インターンが一緒に考えて、

業界のヒアリングとか社員へのインタビューなんかもやっていただいて、

最終的に若者目線での “プロモーションビデオ”をつくる、というプログラムを、

2週間かけてみっちりと付き合っていただきました」

今年の春、尾鷲と熊野の高校から、計3名が『尾鷲物産』さんに入社する予定ということで、

このプロモーションビデオをどんどん活用してさらに採用につなげていきたいという気概が、

企業側にも生まれているとのこと。

しかも、『尾鷲物産』は、自分たちで魚を獲ることはもちろん、

自分たちで魚を育て、自社工場で加工し、お客様のニーズに応えながら

直営の飲食物販施設『おとと』でも商品を販売しています。

社員も、中学を卒業した15歳から80歳までと、幅広い年齢層。

そのうえ、不安定な歩合制をやめて、「月給+インセンティブ」のような、

いわばサラリーマン漁師なる給与体系を取り入れているというから、

まさに多様性と柔軟性を併せ持つ“水産業界の老舗ベンチャー”といったところでしょうか。

「やっぱり全体でみると、今の尾鷲の現状に悲観している方も少なくはないんです。

でも、中には『尾鷲物産』のように、後輩たちのために応援したい!と思っていらっしゃる

若手の方々もいらっしゃって、そんな想いを持つ仲間がいるということが本当に嬉しいんですよね」と、

ここでもやっぱり笑顔の村田さん。

その表情をみていると、尾鷲にいる“業界のトップランナー”たちが、

先導して地域を元気にしていく、そんなまちの将来像が目に浮かんでくるようです。

そうして話に夢中になりながら歩いていると、「ここ、素敵な場所なんですよ」と、

指さす村田さん。その視線の先にあるのは、なんだか古い喫茶店のようにもみえます。

「知り合いが今日もいるみたいだから、ちょっと寄っていってもいいですか?」って、

スタスタと建物の中へ。これこそ、村田流・地域への飛び込み方の片鱗を見たような気がします。

「こんにちは、今日は何の集まりなんですか?」

店の中に入るなり、そう声をかける村田さん。

すると「あ、村田さん、お久しぶりです」と声をかけてきた、一人の青年。

「こちら、今や九鬼のまちにとって大切な存在の、期待のホープです」と、紹介されたその青年は、豊田宙也さん。

このまちで、地域おこし協力隊として活動しているのだそうです。

聞けば、なんでもこの春から、7年近く店を閉めていた喫茶店を“まちの交流場所”として

復活させることになったということで、作戦会議が練られている様子。

とはいえ、窓際のテーブルで10人ほどのご婦人が楽しそうに話に花を咲かせているし、

カウンターには近所の漁師さんたちが煙草をくゆらせながら、

「これ、作ってきたからちょっと食べてみな」と言って、アジの昆布〆をお裾分けする。

そんな雰囲気の中で、ひょうひょうとみんなの話を聞いている豊田さんを、

「この子はね、孫みたいなもん。だから、みんな助けてあげたくなるんやわ」

と話すご婦人の言葉に、地域のみんなから豊田さんに注がれる愛情を感じます。

しかし、地域に馴染むためには、個人の人柄だけじゃどうにもならない部分があるのも事実で、

実際村田さんも「はじめは苦労の連続でした」と、当時を振り返ります。

「そもそも、空き家があるのに理由をつけて貸してくれないし、市役所も事務的な手続きのみ。

しかも私が住んでるのはまちの中心なんで、近所の人がご飯を持ってきてくれる・・・

みたいなそんな話も全くない。都市とは全く違う仕組みの中で動いているのが田舎だし、

尾鷲も7つの浦によって方言も風土も違うんです。

だから実際住んでみて何かあったとき、誰がどうするのか?っていう

地域の受け入れ体制が何よりも大事なんだなって、その時、身に染みて感じましたね」

「あと、やっぱり地域の内向さって、子どもの考え方とか将来に影響すると思うんです。

特に高校生だと、尾鷲に大学がないから身近な先輩もいないし

アルバイト先も限られてるので、社会人の知り合いもほとんどいない。

ちょっと先輩に話を聞いてみるっていうことが、ほぼないんですよね。

でも、例えばここに集っているおじちゃんおばちゃんとか、

それこそ豊田さんみたいな若い知り合いがいて、進路のことや恋愛のこととかまで話せる、

そんな場があればすごく素敵だなって思うんです。

そうやって尾鷲から出ていくばかりじゃなくて、“ここは自慢できる場所なんだよ”って、

戻ってきたくなるような、そんなまちにしていきたいんです」

“なにもない”から、都会に出ていくという一極集中型の考え方から、

“なにもない”なら地元につくればいい、というローカルシフトが浸透してきた昨今。

「なにもない=なんでもあり」として、つくる楽しみの極意を知っているのは、

青年海外協力隊としての原体験を持つ村田さんだから、なのかもしれません。

現場に浸かりながらも、決してどこかひとつにハマリすぎることなく、

ミクロとマクロの視点を組み合わせた視点から、尾鷲のまちを俯瞰的にとらえる。

それは、まさに尾鷲に暮らすいろんな人たちの「働くこと」、そして「生きること」を

目の当たりにし、支えてきた“商工会議所”という立ち位置だからできること。

このモデルが、日本中に広がっていく日もきっと近いはずです。

魚が好きだから漁業に挑戦してみたい!という人ならば、

老舗ベンチャー『尾鷲物産』で、漁師や営業、加工の仕事にチャレンジしてみるのも良し。

自然豊かな地域にどっぷり入り込んで、地域課題解決に取り組みたい人ならば、

豊田さんのように、地域おこし協力隊という制度を活用してみるも良し。

尾鷲のまちに興味を持ったならば、2月15日に開催される『地域仕掛け人市 in 大阪』に

ぜひ足を運んでみてください。

あの喫茶店で出会ったご婦人の言葉を借りれば、「このまちは人がええんよ」という尾鷲。

とびきりの笑顔と持ち前のフットワークの軽さで、みんなをつないでいく村田さんとともに

尾鷲にイノベーションを起こす、面白いまちの仕掛け人に出会えること間違いなしですよ。

(取材・文/喜多舞衣、撮影/大島拓也、コーディネーター/古市邦人)

| 本コラムについて | 本コラムは、2月15日に開催された「日本全国!地域仕掛け人市 in 大阪」の団体紹介コラムとして作成させていただきました。 |

|---|---|

| 「日本全国!地域仕掛け人市 in 大阪」について | 2015年2月15日、西日本各地の魅力あるまちで、地域ぐるみでチャレンジを応援している人々、実際に取り組んでいる先輩たちが大阪あべのハルカスに大集合。約200名の参加者が各地のゲストと交流を行いました。次回開催日は未定ですが、決まり次第下記webサイトにて開催が案内される予定です。 webサイト▶http://www.jae.or.jp/shikakenin/ Facebook▶https://www.facebook.com/shikakenin.osaka?fref=ts |

| 運営団体 | 「日本全国!地域仕掛け人市in大阪」実行委員会 事務局:NPO法人JAE・NPO法人ならゆうし |

登録タグ

JOB Information

Event & Seminar

-

About HELLOlife

HELLOlifeについて -

Story

代表インタビュー