※ハローライフでの募集は終了してますが、採用状況は各社に問合せください

日本酒は、今や世界的に脚光を浴びている日本の文化。でも「日本酒が好き」という人も、どのような場所でどれほどの手間と愛情をかけてつくられているか、くわしくは知らない人も多いのではないでしょうか。

(江戸時代から続く趣ある酒蔵です)

日本酒づくりの職人・蔵人(くらびと)を募集しているのは、1818年創業で今年200周年を迎える木屋正酒造。高砂(たかさご)という歴史ある銘柄に始まり、而今(じこん)という新しい銘柄で有名になった名張の酒蔵です。

「日本酒づくりは、製造じゃない。私たちは日本酒を育てているんです」

そんな情熱を自然に語ってくれる蔵人さんたちに会ってきました。

夜勤も早朝勤務もない、働きやすい酒蔵。未経験でとびこんだ、元SEの蔵人。

(水が命、の日本酒づくり。名張はそれに適した環境。木屋正酒造では名張川の伏流水を使用しています)

日本酒づくりは、洗米に始まり、米に適量の水を吸わせる浸漬、麹づくり、仕込み、瓶詰め、火入れ、そして出荷作業(瓶のラベル貼りや冷蔵管理)などの工程を踏みます。

木屋正酒造では、入社するとすぐにこの全工程に携わることができ、これはめずらしいことだそうです。

(「男性しか働けないなんて、今の時代ダメですよね」と土井さん)

職人として仕事の大変さも体感する一方、土井さんは「それでもやっぱり日本酒づくりには喜びがたくさんある」と言います。

人の手で、生き物を世話するように日本酒を「育てる」。木屋正酒造の蔵人たちの姿勢。

(大量の米を秒単位で浸漬しては運んでいる蔵人さん)

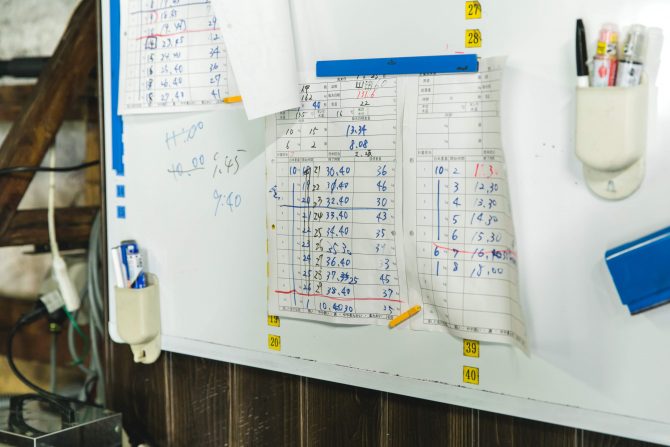

(各袋の米の浸漬時間と浸漬具合を記した紙。その日指定された浸水具合の目標%に限りなく近づくよう、人の手で浸漬時間を秒単位でコントロールしているんです)

日本酒づくりを「お世話」と表現する大西さん。実際に酒蔵でのお仕事を見ていると「心を込めてお世話をする」という言葉がとてもしっくりきます。愛情を込めて、今できる限りのことを考えて大切に育てていく。それが木屋正酒造の日本酒です。

日本酒は世界的に評価を受けるお酒であり、近年はたくさんのコンクールが開かれるほどの人気ぶり。ですが大西さんには、話題性や目先の利益ではなく「愛と情熱をもったお酒でお客さまをしあわせにしたい」という想いがあります。

終わりのないものづくり。ただ、ずっと、「今よりうまい日本酒」に挑み続ける。

いざ家業を継ぐとなったころ、日本酒づくりを勉強できる技術者育成施設に通いました。そのとき、家業でつくっていた日本酒を先生に飲んでもらうことに。しかし「おいしくない」と一蹴されてしまいます。

そのとき先生たちから教わったのは、徹底した衛生管理の大切さ。

その後大西さんは徹底した衛生管理に取り組み、試行錯誤を重ね、新しい銘柄「而今」(じこん)を誕生させます。

(決して同じ味の酒はできない、だからおもしろいと蔵人さんはいいます)

今でこそ、而今ブランドは日本酒を愛する人たちから高い評価を受けていますが、それらはすべて木屋正酒造が試行錯誤を続け、日々進化させてきたからこその信頼です。

而今という日本酒の最終目標は何なのでしょう?そんな質問をぶつけたときにこんな答えが返ってきました。

奥深く正解のない日本酒づくりの世界。そこには生き物を育てるかのような手間や心づかいが必要ですが、一度として同じものができないおもしろさ、そして応援してくれる人たちとのつながりはきっと大きな喜びです。

真摯な想いで生きている人たちと一緒に、蔵人を目指してみませんか?ここにしかないやりがいがきっと見つかります。

【記事を読んで、職人仕事に興味が湧いた方はぜひイベントへ!】

11月20日にハローライフで開催する「職人として働く 未経験から飛び込んだ、職人の世界」に木屋正酒造合資会社の坂口さんが登壇します。職人のお仕事に興味がある、今後のキャリアを考えたい、そんな方はぜひお話を聞きにいらしてくださいね!

Job description

募集職種

- 企業名・団体名

- 木屋正酒造合資会社

- 募集期間

- 2018/11/16 〆切

- 募集職種

- 日本酒製造スタッフ(蔵人)

- 仕事内容

- ■日本酒製造 (洗米・蒸米・仕込み・麹作り・もろみ管理など)

■出荷・販売業務(日本酒の瓶詰め、梱包、酒屋さんとのやり取りなど)

■お客様への情報発信

※秋から春の7ヶ月間は仕込み、夏場は日本酒イベントなどにも参加します。

※入社後すぐに、全工程に携わり、酒づくりの流れを OJT で覚えていきます。

- 雇用形態

- 正社員(試用期間1ヶ月)

- 応募資格

- ◆未経験歓迎

【こんな方は大歓迎】

・日本酒が好き(日本酒を追求したい)

・ものづくりに興味がある

・繰り返しの作業にも黙々と向き合える

・コミュニケーションをきちんと取れる

・日本の伝統文化を大切にできる

・道具を大切にできる

・向上心がある

・お酒の販売や広報 / 情報発信の仕事にも興味がある

- 勤務場所

- 三重県名張市本町314-1

- 勤務時間

- 8:20~17:30(休憩75分)

- 給与

- 月給21万円~月給29万円 ※経験や能力に応じて優遇します。

- 休日・休暇

- 【 休日 】

年間104日

・夏期(7月~8月):週休2日制( 土・日・祝日 )

・冬期(9月~6月):月6日以上 ※年間カレンダーによる

【 休暇 】

・盆休み(5日)

・正月休み(3日)

・有給休暇

- 待遇

- ・通勤手当 (上限15,000円)

・時間外手当

・社会保険完備

・昇給/あり

・賞与/年3回(昨年実績4ヶ月分)

・無料駐車場完備 (マイカー通勤OK)

・制服貸与

・外部研修制度あり

- 採用予定人数

- 1〜2名

- 選考プロセス

- 1)本サイトからエントリー後、

履歴書・職務経歴書を弊社までご郵送ください。

※お送り頂いたものはお返ししておりません。

【送付先】

〒518-0726 三重県名張市本町314-1

2 ) 書類審査後、通過者の皆様にのみご連絡

3 ) お電話にて面談日時を相談の上、決定。

4 ) 一次面談を実施

5 ) 面談の結果を全ての方にお知らせし、採用が決定

- WEBサイト

- http://kiyashow.com/

- メッセージ

- 一緒に酒造りをしましょう

妥協無く一生懸命造ったお酒で

日本全国、そして世界の人に喜んでもらいましょう

酒造りは農業や飼育に似ています。発酵は微生物が行っていて

人間は微生物が働きやすいように環境を整えてあげるのです

同じ作業の繰り返しが多く地道な仕事ですが、

お客様に「美味しい」って言ってもらえることが

やり甲斐になります

酒造りにはたくさんの工程がありますが、商品の品質や味わいに

影響を及ぼす一番のポイントはものづくりに対する姿勢です

(造り手の感性 情熱 愛情 観察力 向上心)

ですから未経験者でも大丈夫です。

「ものづくりをしたい」という情熱があれば

酒造りを通して成長していけます

まずはお気軽にご連絡ください

ご応募お待ちしております

-

About HELLOlife

HELLOlifeについて -

Story

代表インタビュー