※ハローライフでの募集は終了してますが、採用状況は各社に問合せください

人に安らぎを与える緑に携わる仕事だからか、人も会社もとても柔軟なのも素敵でした。庭園も、組織のあり方も、古きよきものをただ継承し、続けるだけではなく、時代に寄り添うように新たに創り上げる柔軟でクリエイティブな姿勢を感じたのです。今日は、普段なかなか触れることがない庭師の仕事術とその心に迫ります。

植彌加藤造園の庭師・設計士の職人仕事

植彌加藤造園が手がける日本庭園の一部をご紹介します。Webサイトではもっとたくさんの事例が紹介されていますので、そちらもぜひご覧ください。

①南禅寺

「絶景かな 絶景かな」とは、安土桃山時代の大泥棒にして庶民のヒーロー、石川五右衛門の名ゼリフ。南禅寺(京都市左京区)の三門から五右衛門が周囲を見下ろして見得を切る歌舞伎のシーンは、あまりにも有名です。その南禅寺にて1848年(嘉永元年)からずっと御用庭師を務めるのが、植彌加藤造園株式会社。

②無鄰菴

国指定名勝の無鄰菴は、明治時代の元老・山縣有朋の別荘。近代日本庭園の傑作と言われる世界的にも名高い庭園です。所有者は京都市で、提案型の入札(プロポーザル入札制度)により植彌加藤造園が庭園の維持管理を受託しています。ここは名勝指定された庭園なので、庭園学の研究者、京都市、そして文化庁など各界の意見を取り入れ、保存と育成のバランスをとりながら最善の管理を心がけているそう。また、無鄰菴では、ガイドや施設の運営、イベントの企画・運営など、お客様をお迎えするサービス業務も行っています。

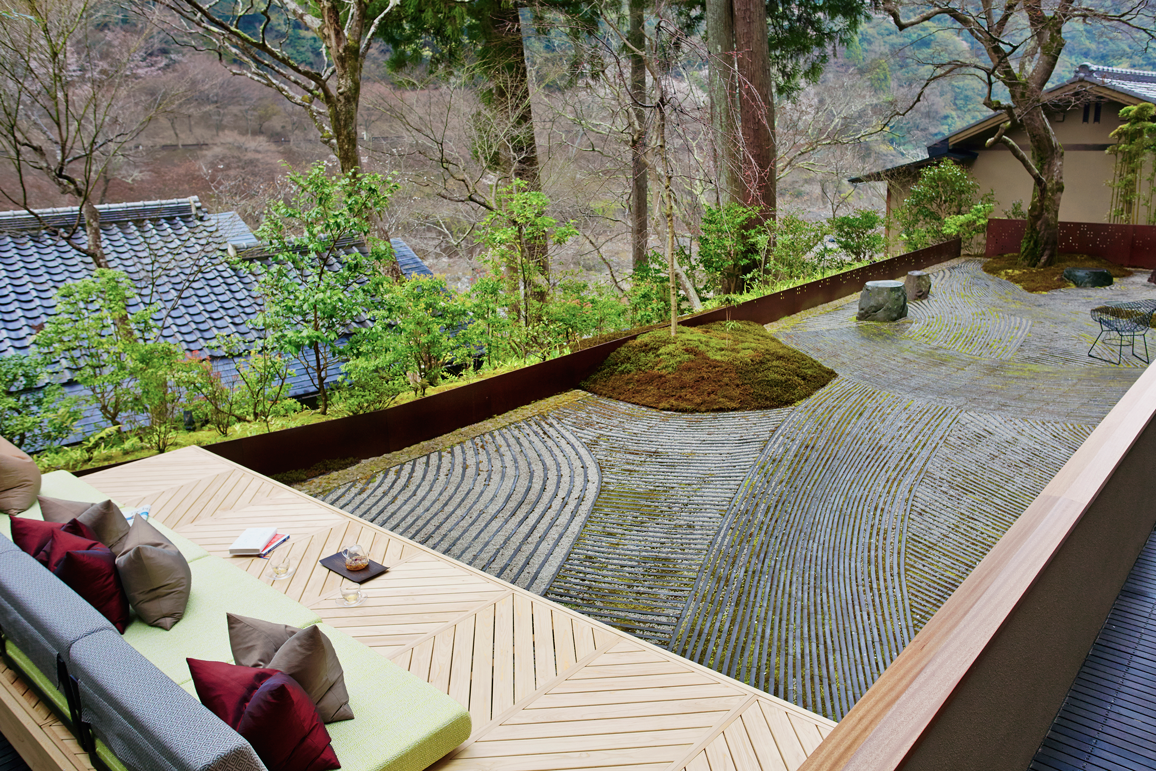

③星のや東京・星のや京都

各庭園それぞれに深いデザインコンセプトがあり、伝統的な技と現代的でハイセンスな感覚がマッチした庭園です。施主のニーズを知り、素材を吟味し、庭園の完成後も庭全体のコンセプトが常に表現されているように育成管理の方針を考え、訪れた人に心ゆくまで満足してもらえる空間を実現しています。また、星のや京都では、宿泊のお客様に庭園の手入れ方法について庭師としてガイドも行っています。

④けいはんな記念公園

平安遷都1200年の記念事業で造られたとても大きな施設。有料の庭園エリアと、無料で開放された公園のエリアの二つのスペースから成り立っており、地域の方々にとても愛されている場所です。植彌加藤造園は全体の景色の育成管理と、お客様にサービスをする施設運営の両方を行っています。この公園のコンセプトは「里山の景色を表現する」。何と、庭園の中でこどもたちと庭師が一緒になって稲を育て収穫し、一年かけてお餅を作ったりします。こうしたゆったりとした時間がそのまま景色として現れ、庭師のやりがいにもなっている素敵な場所です。

庭師1年生の仕事内容。「掃除」にさえも宿る奥深さを探求

頭には手ぬぐい、足は地下足袋。同社で庭師として働く中瀬雄也さん。庭師1年生のお仕事内容について伺いました。

中瀬さんは2016年の4月に入社。現在は、庭園の育成管理の仕事を行いながら、計画設計部門で、作庭や庭の改築の仕事に携わっています。

読者のみなさん、ここで朝の早さに驚くことなかれ。職人の世界は、どこも早朝からスタートするのが常なのです。担当現場が他府県の場合は朝の6時頃に出社する場合もあるのだそう。

さて、各現場に移動した後は、現場ごとに再び簡単な朝礼があり、その後早速作業がスタートします。

休憩をこまめにとることもまた、職人の世界のもうひとつの特徴。身体を使う仕事だけに、これは安全を考慮してのこと。けっして楽をしているわけではありません。こうしたサイクルで1人の職人が1日になす仕事を職人の世界では「人工(にんく)」と数えます。

そもそも庭師の仕事は、樹木の剪定や除草、落ち葉や剪定した枝葉の清掃を行うもの。樹木の種類や樹形によって、剪定の方法やタイミングが変わるため、一人前に現場を取り仕切るまでには数年かかります。入社して1年足らずの中瀬さんは、各現場でそれぞれ責任者となる先輩に指示を仰ぎながら仕事にあたります。若手は、庭園の掃除がメインのお仕事。

同社の加藤友規社長いわく

掃除ひとつをとっても、何とも奥深い庭師の世界。庭仕事の基本は掃除。基本だからこそ、おろそかにできません。というのも、庭は人が自然に手を加えることで創り上げる空間。形があるようで常に移ろい、1日として同じ形は留めていない、いわば禅の極みのような空間です。

中瀬さんが「作業に必死で、下ばかり見ていてもダメなんです」と言うのは、自分が見ている一瞬だけ美しく掃ききったとしても、朽ちた枝から落ちてきそうな葉があれば、ある程度枝をふるって葉を取り除いておくなど、庭の少し先の姿や全体を見通し、あらゆることに心を配る必要があるからです。

上は60歳台のベテラン庭師とともに庭園の育成管理の仕事に当たる一方で、中瀬さんは「内業」と呼ばれる設計部での仕事も担っています。それはどんなものでしょう?

庭師と設計士。2つの役割を横断する働き方

植彌加藤造園では南禅寺や智積院など、大本山寺院などの庭園管理だけではなく、個人邸宅やリゾート施設など、現代に生きる私たちの心に寄り添うモダンなデザインの作庭・改築などまで幅広く手がけています。

(ウェスティン都ホテル京都での作庭)

(個人宅での作庭)

その際、施主の方の思いをヒアリングし、庭としてその思いを形にするべく設計し、施工して庭を創り上げるのが計画設計部が担う仕事。

とはいえ、この仕事もまた奥深いもの。

例えば作庭時や改築時では、施主の意向に応じて庭をデザインします。その際、樹木や庭石などの材料の手配、これらを動かすクレーンなどの重機やそれに必要な作業人数の算定など、現場に応じてひとつひとつ異なるため、経験を積まないとわからないことはたくさん。先輩にわからないところを聞きながら、見積書を作成します。また、お客様に具体的にお庭をイメージしてもらうため、CADやフォトショップなどを使って図面や模型を作成することも。ひとつの庭が出来上がるまでには、実にたくさんの知識と経験を要するのです。

庭師という職人を志した理由。理想の空間を創り上げる。

京都の美術大学でランドスケープデザインを学んでいた中瀬さんと、日本庭園との出会いは3年生の頃。

こうした経験に背中を押されて、中瀬さんは大学4年の7月に同社にてインターンシップを経験。大学の授業の合間を縫って、週に何日か来社し庭園管理や計画設計部門での仕事の一部に携わったそう。

ところでランドスケープを学んでいたひとりの美大生は、江戸や明治時代から続くお庭の、一体どこに魅力を感じたのでしょう?

設計やデザインを図面だけで考えるのではなく、実際に自らの手で理想の空間を創り上げる。そこに最大の魅力を感じた中瀬さんは、大学卒業とともに同社に入社することになりました。

手前のはさみ(2種)を腰道具と呼び、どんな現場でも必ず携帯するのだそう。道具は職人の命。入社時に自前の道具を買い揃えます。

「昔ながらの職人気質」ではない柔軟性・現代性をもつ会社

「造園業者が現場で剪定や施工だけをやっているというイメージが世間で広まったのは戦後のことですね。中世の僧侶で数々の作庭も行った夢窓疎石の時代は、自分が思い描く空間を自ら具現化するというのが当たり前でしたから」

とは、同社8代目の加藤友規社長。

幼い頃から庭師の傍で遊び、父や祖父の後ろ姿を見て育ったといいます。その社長が危惧するのは後継者の育成です。

頭から水をかぶってもすぐに蒸発しそうなくらい暑い夏の日も、爪先が凍る冬の日も、自然の中に身を置き続ける。庭師はこうして木や石と会話をしながら、自然の摂理を理解し、庭師としての感性を研ぎ澄ませていくのだそう。

同社には毎日現場に出るベテラン庭師から、主に社内で計画設計を手がけるスタッフ、指定管理者として施設を運営するスタッフなど総勢約100名いますが、庭に携わる社員は、「現場ありき」の庭師のあり方を忘れないでいてほしいと社長は常々思っているそう。

庭師のみならず、伝統の二文字がつく世界では、熟練の技は言葉や文字にせずに、見て学び、体に馴染むまで時間をかけて習得することが多いもの。

とはいっても「教えてもらえないから、できませんでした」という受け身の姿勢でいるのは、困りもの。そこは教わる方もベンテランの先輩がたも、お互いが一歩歩み寄る、心のさじ加減が必要かもしれません。

庭師は、究極のランドスケープを生み出すクリエイター

植彌加藤造園が出入りする社寺の数々。格式の高いお寺を意味する「大本山」と「御用達」の文字に仕事の重みを感じます。

植彌加藤造園のホームページには、北米日本庭園協会の前会長ケンダル・ブラウン氏と加藤社長との対談が掲載されています。記事によると、ブラウン氏は「日本庭園は、 21世紀のクラシックランドスケープになるべき景観だ」、と評しました。クラシックとは、古典、不朽・普遍という意味。つまり、ブラウン氏は理想的に手入れされ誰もが癒される日本の庭園が、あらゆる景観のクラシック(普遍的な空間)になって欲しいと高く評価したのです。

とある統計によると、京都には世界遺産に登録される寺院が何と17もあります。寺院には大きさや形式は違えども、必ず庭があります。もし庭園が荒れていれば、寺院建築はその魅力の多くを失ってしまうでしょう。また、その中には中世から続く庭園もあります。植彌加藤造園のスタッフは、こうした歴史ある庭園を後世に残すため、日々誇りを持って仕事に取り組んでいるのです。

加藤社長に、一番好きな庭を訪ねてみました。すると、少し意外な答えが返ってきました。

古より極楽浄土や禅の教えを表すなどし、人は「見たい」と願う理想郷の姿を庭に映してきました。こうした庭は永い歳月を超えて、絶えず情熱を注いできた庭師によって育まれてきました。私たちが庭を見て美しいと思うのは、そこに込められた熱い情念と、祈りにも似た思いを感じ取っているからに違いありません。

加藤社長に求める人材像を伺うと「何よりも、庭が好きで、景色を育むことにじっくりと情熱を燃やせる人」という言葉が出ました。こんな思いに共鳴できる人は、伝統という大きな流れに一度身を投じてほしいと思います。知れば知るほどに別の世界が見えてくるに違いありません。

Job description

募集職種

- 企業名

- 植彌加藤造園株式会社

- 募集期間

- 2017/4/13(木)〆切

- 募集職種

- 庭師=日本庭園を作庭する技、審美眼を日々の修行で身につけていただきます。伝統的なお庭の日々の管理から、モダンなデザインの日本庭園の施工まで幅広い技術を学んでいただきます。

設計士=現場の庭師とお施主様をつなぐコミュニケーションの要。素材や技術を熟知し、最高の提案ができるようにプランニングしていきます。

- 雇用形態

- 正社員(試用期間3ヶ月)

採用決定以前に職場体験トライアル制度あり

- 応募資格

- 未経験可、経験者優遇

- 勤務地

- 本社=左京区鹿ケ谷西寺ノ前45

(現場=主に京都府内、場合により京都府外、海外)

本社への通勤はバイク、自転車可。

最寄りのバス停 京都市バス錦林車庫より徒歩2分

最寄りの駅 東西線蹴上駅 徒歩18分

- 勤務時間

- 7:30〜17:00

(内、2時間休憩あり、月20時間の残業含む)

設計部門はフレックスタイム制度あり

- 給与

- 207,000〜414,000円

経験考慮のうえ、応相談

- 休日・休暇

- ■週休1日+希望日を自己申請

■月7日休み(夏期・年末年始は連続で5日)

■有給休暇:入社半年経過後10日〜最高20日

- 待遇

- ■通勤手当:会社規定に基づき支給 上限1万円/月まで

■残業手当:有 残業20時間相当の手当が月給に込み

■昇給:毎年 ■退職金:有

■社会保険:健康 厚生年金 雇用 労災

- 採用予定人数

- 3〜5人

- 選考プロセス

- 1 )本サイトからエントリー後、履歴書・職務経歴書を下記メールアドレスまで送信してください。

saki.yamada@ueyakato.co.jp

2 ) 書類審査後、採用不採用に関わらず2週間以内にご連絡いたします。

3 ) メールにて面談日時を相談の上、決定。

4 ) 一次面談を実施

5 ) 面談の結果を全ての方にお知らせ

6 )職場体験トライアル開始(1週間程度)

7 )採用決定

- 応募者への質問

- ①この募集に応募した理由は何ですか?

②日本文化に対してどの程度の知識がありますか?

③「職人」と聞いて何をイメージしますか?

- WEBサイト

- http://ueyakato.jp/

- メッセージ

- 様々なタイプの現場やお仕事が盛りだくさんです。ひとつひとつ丁寧に指導します。ご一緒に、技術を手にして世界を渡り歩く職人になりましょう!

-

About HELLOlife

HELLOlifeについて -

Story

代表インタビュー