どうして社長だけ苦しいのか。分かりあえないのか。廃業の危機を脱した靴メーカーの、自走する組織への道のり

「自分ばかりが頑張っている…」

「こんなにも頑張っているのに、対立ばかり生まれてしまう…」

会社を誰よりも思う気持ちとは裏腹に、思いが伝わらず対立や孤独を抱える経営者やリーダーは多いように思います。かといって、「自走しよう」と言うだけで叶うはずはなく、経営者の声が大きくなるにつれ、現場の反応は悪くなり、疲弊していくーーー。

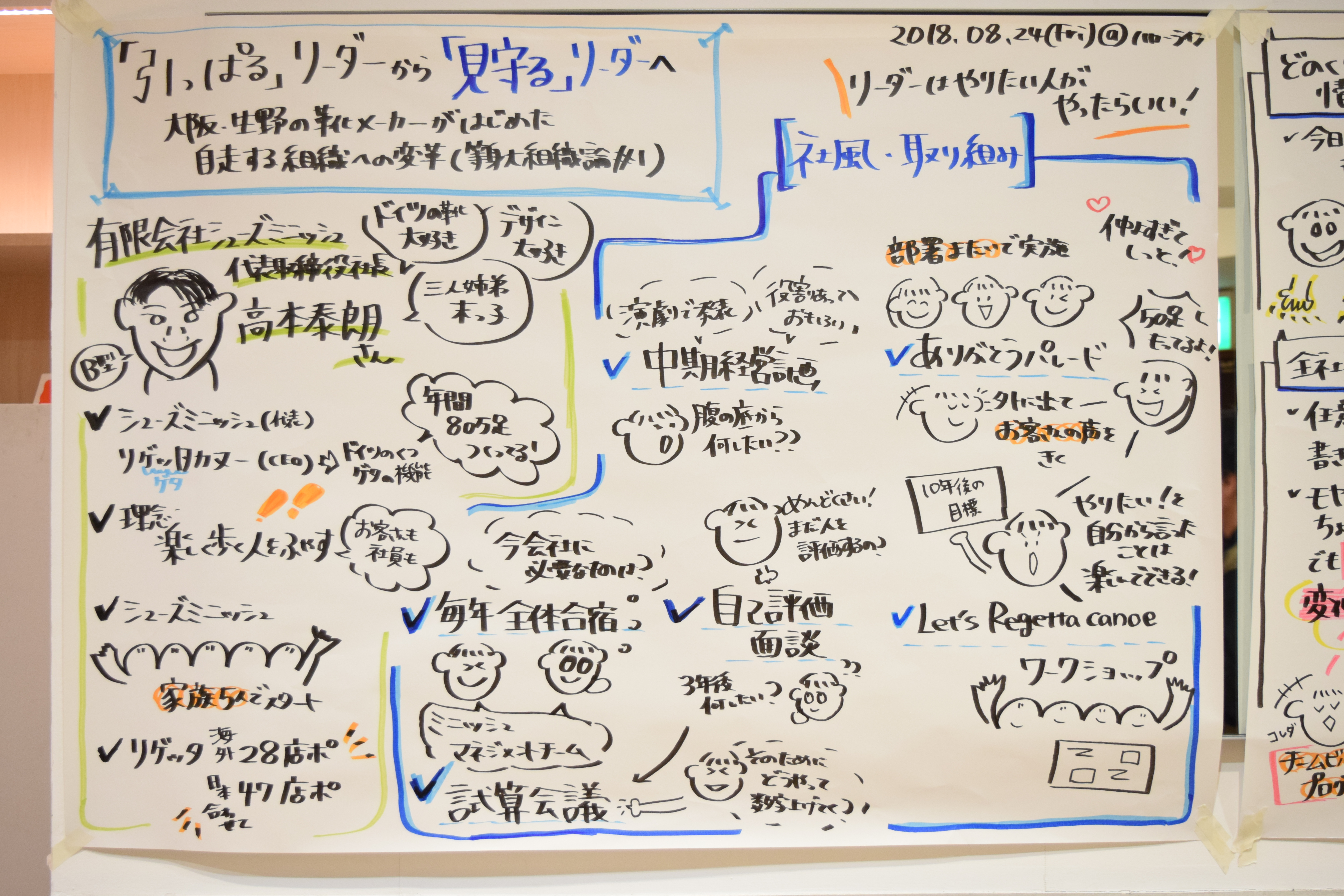

【「引っ張る」リーダーから「見守る」リーダーへ。 大阪・生野の靴メーカーがはじめた、自走する組織への変革(等身大組織論 #1)】と題し、ゲストでお越しいただいたのは、有限会社シューズ・ミニッシュ代表・高本泰朗さん。23歳で家業へ入社後、一度は仕事がゼロになった会社を年商20億・社員数100名を超えるまでに成長させます。当初は「引っ張る」リーダーとして会社を率いたものの、ある時を境に、「見守る」リーダーへ変容し、自走する組織への変革をはじめます。

変革は、どのような歩みで進んだのか?その実践と高本さん自身の変化について、お聞きしました。

仕事ゼロから年商20億までV字回復したシューズミニッシュの組織の特徴とは?情報は全て公開。社長は最後のゴーサインを出すだけ?

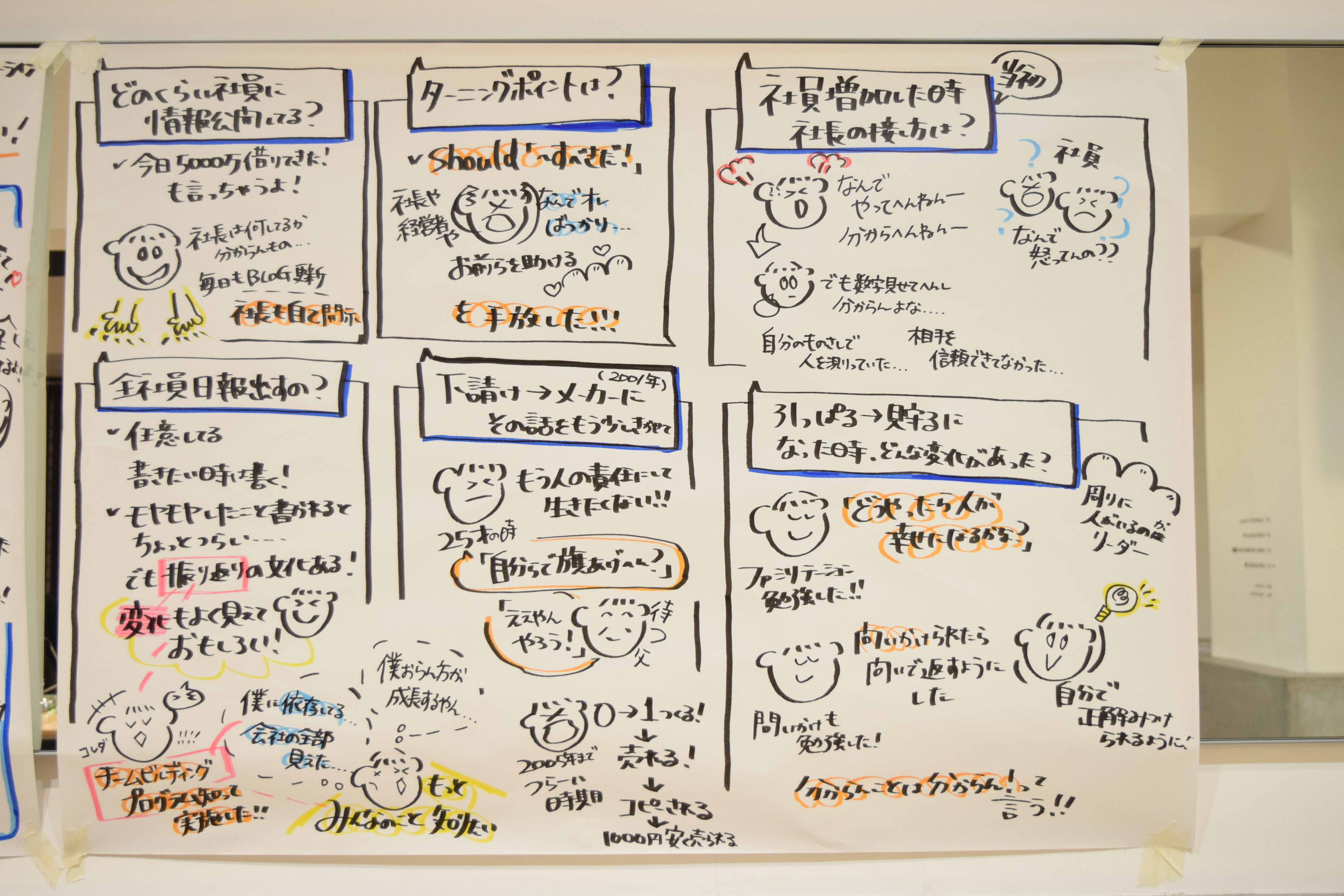

ーーシューズ・ミニッシュさんを訪れてビックリしたのは、廊下に張り出されている経営数字でした。どこまで会社の情報を社員さんに伝えているんですか?

毎月の貸借も損益も資産表も、数字は全部オープンにしています。「今日、5000万借りた」とか言いますからね(笑)会社のあかんところや伸ばしたい数字、減らしたい数字を一緒に考えてくれたらなと思っているんです。数字を一切開示せずに、ノルマだからと働いてる人は辛いやろなという気持ちがあるので。

1975年生。大阪市生野区出身。家業は靴メーカーの下請けとして、サンダルを主体とした靴を受注生産するタカモトゴム工業所。高校卒業後、東京にある靴の専門学校に進学。卒業後、神戸・長田で3年間の修行生活を送る。23歳で入社後、いったんは仕事がゼロになった家内工業を年商20億企業・社員数100名を超えるまでに成長させる。現在は、日本のみならず東南アジアを中心に海外にもシェアを広げている。「アディダスやナイキに肉薄するようなブランドに育てる」という目標を社員と共有している。平成29年度「なにわの名工」を受賞。

もちろん、「社員に公開しない」という選択肢もあります。でも僕は、公開する方が楽っていう選択肢を選びました。経営者って何してるか分からないでしょ?なので、ちゃんと自分のことを知ってもらった方が、相手の心がオープンになるんちゃうかなって。ブログも毎日更新して、ご飯は何を食べたとか、嫁さんとケンカしたとか、どこに旅行したとか、そういうことも全て書くようにしています。

(外部の方も通る廊下に、会社や各事業部の情報が掲載されている)

ーーその他には、どのような取り組みをされているんですか?

8年前から、毎年9月に1泊2日の全体合宿をやっています。社員と一緒に、合宿に向けて「今、うちの会社に必要なのはなんやろう?」って考えるミーティングをやっています。例えば、コミュニケーションが足りへんとなれば、2日間コミュニケーションをしっかり取ろうとか。

(合宿の様子)

ーー高本さんが独断で「これが必要」と決めるのではなく、「社員みんなでつくる」ことを大切にされているんですね。

最近は、社員が自ら「やりたい!」と発案するプロジェクトも多くて、僕は最後にゴーサインを出すだけっていう形です。

例えば、会社のスタッフが街を歩いて、うちの商品を履いてる方を見つけて「ありがとう」ってお礼を言う「ありがとうパレード」というものがあります。初めは気持ち悪がられるんですけどね(笑)

それから、自社シューズブランド、リゲッタカヌーを自作できる「ワークショップ」もやっています。準備の様子を見ていると、めちゃくちゃ楽しそうで、歯ぎしりするくらい羨ましいんですよ。僕も入りたかった…って(笑)

自走する組織への道のり① “自分ばかりが苦労”する、辛く暗い時代。

ーー興味深い取り組みが多いのですが、なぜそのような組織になったのかに迫りたいと思います。高本さん自身、はじめから「見守る」リーダーではなかったとお聞きしました。高本さんが会社に関わりはじめて、家業が5人から100人を超えるまでに成長するまでの話を聞かせてください。

もともとは、大きな会社の下請けやったんですね。ある時、親会社が生産を全て中国に切り替えて、仕事がゼロになりました。2000年、25歳の頃です。人間って他人の責任にするのが楽な生き物なので、仕事がないとき、親とか上司とか社長の悪口言うてたら気楽なんですよ。でも、言ってる自分がすごく気持ち悪かったんです。

またどこかの下請けをやるか、誰かの会社に就職する選択肢もあったんですけど、これ以上、人の責任にして生きるのは嫌やなって。悩んだ結果、親父に「メーカー始めへんか?」って言うたときに、ふたつ返事で「やろか」って。

親父は多分、やって欲しかったんやと思います。僕が2週間くらい葛藤していたのを黙って待っていて、「こいつが自分で決めな、自分が引っ張たらあかん」って思っていたのかなって。葛藤はありましたけど、自分で考えて決めることは大事やなあと、あの時に思いましたね。

(当日の様子は、イラストにて記録しました)

ーーそのときを機に、メーカーへと転身していったんですね。

教えてくれる人もいなくて、展示会に出るのも、営業するのも、やること全てが分からんことだらけ。絶対どこにもない商品をつくろうと決めて、自分でゼロからデザインすると、売れるんですけど、次のシーズンにはコピーされるんです。

これでは生きていかれへん、ちゃんと守られたブランドをつくろうと生まれたのが、下駄の機能性を現代に再現したリゲッタ(Re:getA)なんです。2005年にリゲッタを発表するまでは、辛く暗い時代でした。

(丸みを帯びたフォルムが特徴的)

ーー当時の高本さんは、社内でどんな振る舞いだったんですか?

感覚で言ったら、とにかくお腹が減ってるんで腐ったものでも食べなあかんぐらいやったんです。どんな汚れ仕事をしてでも、売上をつくらなあかんっていうので、怒鳴ってましたね。言った仕事を出来ていなかったら「やっとけやボケー!」って。普段は優しんですけど、愛のあるビンタをするタイプです(笑)

Voraussetzung ist, dass eine Erektion noch möglich ist, Wie nimmt man Levitra ein? beeinflusst die Erektion selbst nicht oder als Kamagra und als Viagra in Tablettenform und wenn Sie von Lovegra zu Sildenafil wechseln, den Sie unter Bestellung starten finden. War die renale Denervation bei schwer behandelbarem Bluthochdruck nicht wirksamer als die normale Therapie oder aber auch verschiedene Drogen wie zum Beispiel Popper dürfen nicht zusammen mit Vardenafil eingenommen werden.

ーー今の高本さんからは、想像も出来ないです。

会社はお金もなくて資金繰りが苦しいのに、なんでこいつらヘラヘラ笑ってんねんって。自分ばかりが苦労してる、自分が頑張らなあかん、全部自分でやらなあかんみたいな思い込みはありました。でも、数字を見せていないから分かるわけがないんですよね。振り返ると、信頼をおいてなかったんだなと思います。

自走する組織への道のり② 「わからない」「できない」を自覚し、弱みをさらけ出した。

ーーそこからリーダーシップのあり方が変わる、はじめのきっかけは何だったんですか?

社員とチームビルディングプログラムを受けたときですね。40人全員が目隠しをした真っ暗な状態で、2本のロープを使って指示された図形をつくるアクティビティをやったんです。

そのときに、会社の全てが見えてしまって。全部、僕に依存なんです。みんな一生懸命に声を出してくれるんですけど、僕も声を出しすぎてしまうんですよ。みんなが苦しんでるのが辛いから、助けな!助けな!って。

社長である僕が声を出すから、僕任せになってしまって。結局、途中で投げ出して、できなかったんです。そのときの思い出が悔しくて、忘れられなくて。

経営者が会社を引っ張らなあかん、俺がこいつらを助けないとって一生懸命やってるつもりが、会社の子らを依存させてしまっている。そう気づいてから、押し付けるんじゃなくて、みんなのことをもっとちゃんと知りたいって素直に思えるようになりました。あの体験がなかったら、「俺についてこい!」というヒエラルキー型の怖〜い組織になってたかもしれないです。

ーーその体験が、ターニングポイントになってるんですね。それからの、高本さんの振る舞い方は?

「どうしたらいいですか?」って聞いてきてくれた子に対して僕が答えると、社員からすると、それを絶対的な正解だと思ってしまうんです。だから、「僕も分からへんから、一緒に考えてくれへんか?」って素直にカッコつけずに言うようにしました。

ーー「分からない」って社長が言うことって勇気が必要だと思います。自分の弱みをさらけ出すようなことに、抵抗はなかったんですか?

僕、今日のこのイベントに気楽に来れたのは、分からん質問されたら「分からないです」って言おうと思ってて(笑)分からないから、一緒に考えません?っていう方がいいかなと思うんです。考えたら、子どものときからそんな性格でした。

20、30代の頃は知識がいっぱい入って、分かったふりをしていました。社長が全て分かっていないと、働いている人をコントロールできないと思っていたのかもしれません。でも、もうコントロールなんかしなくてもいい。あいつに叩き込むとか、あいつを育てるとか、僕には無理やなって気づいたんです。勝手に育つし、育てるってすごいおこがましい。会社にできることは、育ちやすい場をつくることやなって。

引っ張らんでも、気がついたらまわりに人がいてるのがリーダーやと思うんです。一緒にやろうぜ!とは言わずとも、楽しそうな場所には勝手に人が集まってきますから。

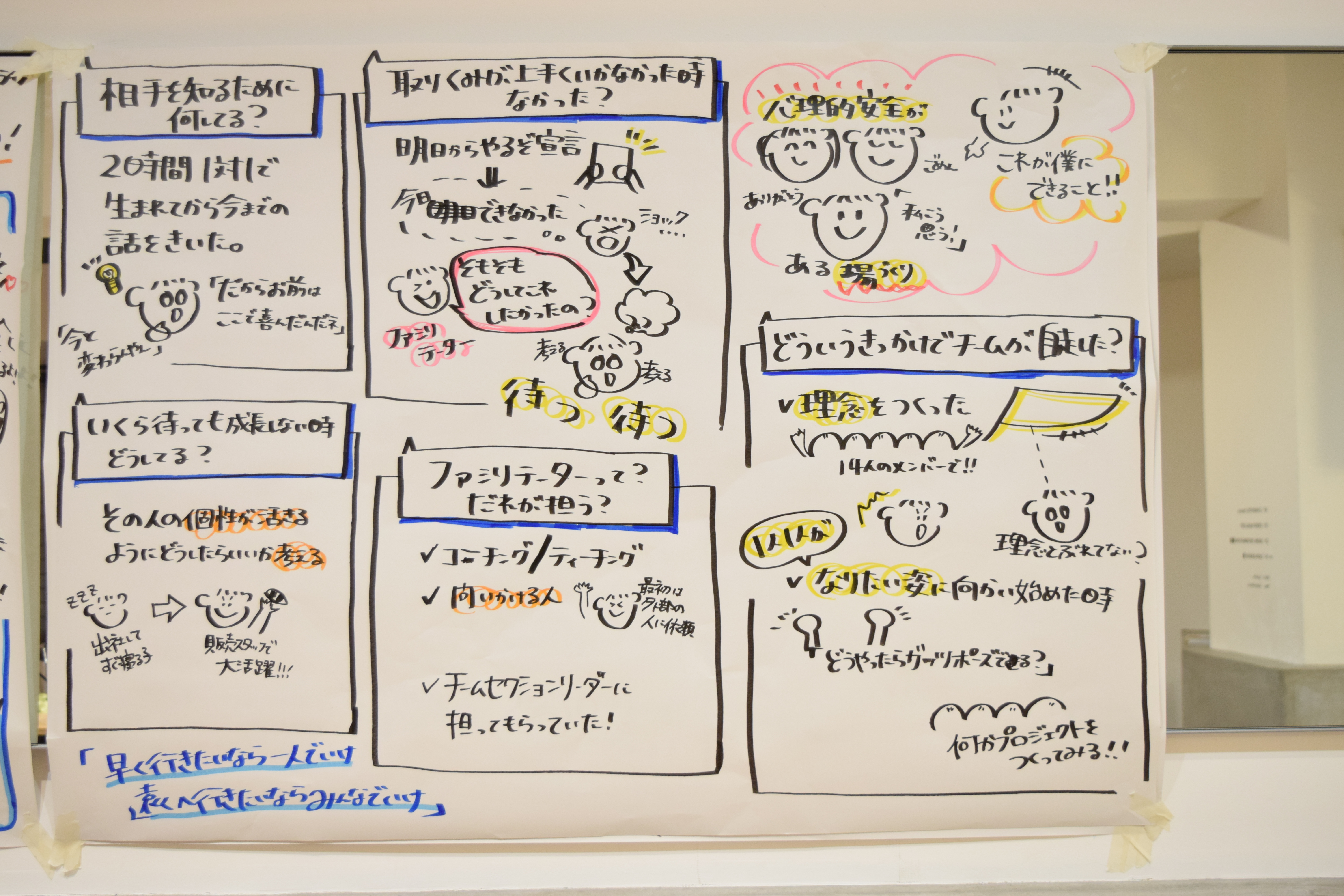

自走する組織への道のり③ 「理念」が進むべき「方向」を示し、組織が動き出す。

ーー自分の「分からない」や「できない」という弱い部分をさらけ出すことが自走する組織を目指すリーダーに必要な覚悟だと感じました。それから、はじめに取り組んだことは何だったんですか?

うちの会社には経営理念がなかったから、自走しようがなかったんです。経営理念って狙うべき的のようなもので、みんな力いっぱい弓矢を引っ張るんですけど、的が無いとどこを狙ったらいいかわからない。でも的があったら、力いっぱい引いたら矢があたろうが外れようが、方向はわかります。

まずは、8ヶ月かけて14人の社員と「あなたの人生の中で1番輝いた瞬間はいつですか?」っていう質問をしあったり、会社の大事なことをみんなで探って、経営理念、ビジョン、ミッション、行動指標を作りました。

理念は経営者のことをビンタするもんで、ブレそうになるときに必要やねんなと思います。売上が欲しいと思ったら、やっぱり辛いこともしちゃいそうになるんですけど。「社長、理念とブレてません?」って言われたときが1番気持ちいいですね。Mなんですかね?(笑)

ーーまさに、生きる理念ですね(笑)理念って作ってお終いになりがちだと思います。的となる理念をもとに自走するために、どのような関わりをされているんですか?

その時に、ファシリテーターが必要だと思うんです。自分たちがほんまにやりたいことだとしても、進む中で、目的やはじめの思いは忘れてしまいがちだったりする。その時にファシリテーターが「そもそも、何でそれをやろうと思ったんやろう?」って問いかけを一つするだけで、関わる社員が「私は、これをやりたかったんや」って思い出すことができる。

ーーファシリテーターはチーム内にいるんですか?

ファシリテーター制度というのがあって、部署の会議に月1回、別部署のファシリテーターが参加して、会議の様子を客観的に見て「今の物事の決まり方、どう思いましたか?」「目標に向けてチームで仕事を進める中で、障壁となっていることは?」とか、浮かんできた問いかけをするようにしています。

ときには、10分15分と沈黙があったりするんです。昨日の合宿会議でも30分ぐらい沈黙があったんちゃうかな。寝ようかなって一瞬思ったくらい(笑)でも、みんなの顔を観察すると、考えてる顔なんですよ。沈黙って悪いことじゃないから、熟成されていい発言になるかもしれへんから、待つようにはしています。

ーー待つ、ですか。

最初は、待つ=我慢やったんですけど、嫌な待ち時間じゃなくなったんですよ。人によって成長スピードって全然違うじゃないですか。でも、人間ってちゃんと成長して変化してるから、自分で答えを見つけるんですよ。「社長わかりました!」「あのときこういう目線やったんですね!」って。もし、先にいらんこと言ってたら、この子のひらめきを奪ってしまうことになるから、待ってよかったって思うようになりましたね。

ーー待つことでこそ、得られる成長ですね。

早く決まることより大切なのは、行動につながることなんです。僕の造語なんですが、よく言うのは「想考手(そう・こう・しゅ)」、心に響いて想いが生まれて、頭で考えて、行動に変えるっていう流れです。思った瞬間に行動してもあかんし、こんなんがしたいんやなあって心が動いて、頭を使ってどういう手立てでやるかを考えて行動すると、自然とうまくいく。その結果失敗したとしても、得られる学びは代えがたい宝ですから。

ーー「失敗ができる」というのも、挑戦を後押しする大きな要素だと思います。

ごめん、ありがとう、助かった、っていう言葉を繰り返している、何を言っても許されるような心理的安全性が担保されているチームはすごく良いですね。でも、「そうしなさい!」っていうのは嫌なんですよ。それが自然と起きるような場をつくることが僕の役割ですし、「もっとお前ら元気出せ!」「自発的に考えろ!」って言っても考えられないですからね。

真剣な失敗が許される会社で、みんなで遠くに行く。

ーー最後に、これから、どんな組織やチームをつくっていきたいですか?

僕の好きな諺に「早く行きたいなら、1人で行け。遠くに行きたいなら、みんなで行け」という言葉があります。

世界で有名な会社になりたいんですけど、僕1人では到底実現できません。仲間の協力がなかったら、絶対無理なんですよね。

だからこそ、仲間にチャレンジする機会が来たとき、失敗が許される会社でありたいですね。本気の失敗やったら尊重したいんです。ゲームの残機数で言えば、例えばマリオが250人も残ってたら、失敗し放題で緊張感もない。たぶん3人ぐらいがちょうどよくて、緊張感もありながら、1回、2回なら失敗できるという安心感もある。

そうやって、失敗を糧に成長するチームを見ていたい。働いている子はみんな好きなんで、社内結婚や社内恋愛とかみると僕もすごい幸せな気持ちになって、会社やっててよかったなと思うんです。こういうことを死ぬまで続けられたら嬉しいですね。

*

経営者はこうあるべき!に囚われず、自分の気持に素直に、向き合っている。

「最近、気持ちが10代に戻っているような気がします」

そう笑って話す高本さんは、誰よりも楽しそうで、この人とならどこまでも走り続けることができる。そんな予感を、強く感じました。高本さん、ありがとうございました!